kintone(キントーン)顧客管理システムの設計ポイントと導入ステップ解説

kintoneは、クラウド上で顧客管理や勤怠管理を始めとする業務アプリを自由に構築できるプラットフォームです。データを一元管理し、柔軟にカスタマイズできるほか、チーム内でリアルタイムに情報共有することで、属人化の防止や効率的な顧客対応が可能になります。

本記事では、顧客管理システム(CRM)の構築のコツを解説しています。

このような方におすすめです

- 営業管理ツールや顧客管理を見直したいと考えている方

- Excelでの情報管理の限界を感じている方

- 自社の業務に合わせた顧客管理システムを構築したい方

目次[非表示]

- ・kintoneが顧客管理に最適な理由

- ・kintoneで顧客管理を行うメリット

- ・運用コストを下げるプラグイン・連携サービス

- ・導入時に陥りがちな失敗事例と対策

- ・顧客管理の事前準備:必要な要件とデータ項目の整理

- ・kintone顧客管理システムの作成ステップ

- ・ステップ1:既存顧客データの洗い出しと統合

- ・ステップ2:kintoneアプリ作成

- ・ステップ3:ルックアップと関連レコード一覧の活用

- ・ステップ4:顧客コードの設定

- ・ステップ5:重複防止機能の設定

- ・ステップ6:一覧・グラフ・レイアウトの最適化

- ・運用を成功させるための改善サイクル

- ・kintone顧客管理システムならABKSSにご相談ください

- ・おわりに

kintoneが顧客管理に最適な理由

顧客管理(CRM)とは?

CRMはCustomer Relationship Managementの略で、顧客関係管理を指します。

問い合わせ、商談、購入履歴、顧客サポートなどの顧客との接点すべてを管理する仕組みです。顧客のロックイン(特定の製品やサービスを継続的に利用し続ける状態)戦略を進めるためには、顧客情報だけでなく、問い合わせ履歴、購買履歴などを一元管理して継続的顧客管理を行い、顧客満足度を向上させるための体制を整えることが重要です。

顧客情報は業種に関わらず、会社の多くの業務に紐づくため、顧客情報管理システムなどのCRM(顧客関係管理)ソリューションは欠かせません。

SFAとの違い

SFAはSales Force Automationの略で、営業支援システムを指します。

商談のステータス管理や売上予測、営業活動の進捗状況を追跡する役割が中心で、営業チームの方針決定や行動をサポートします。

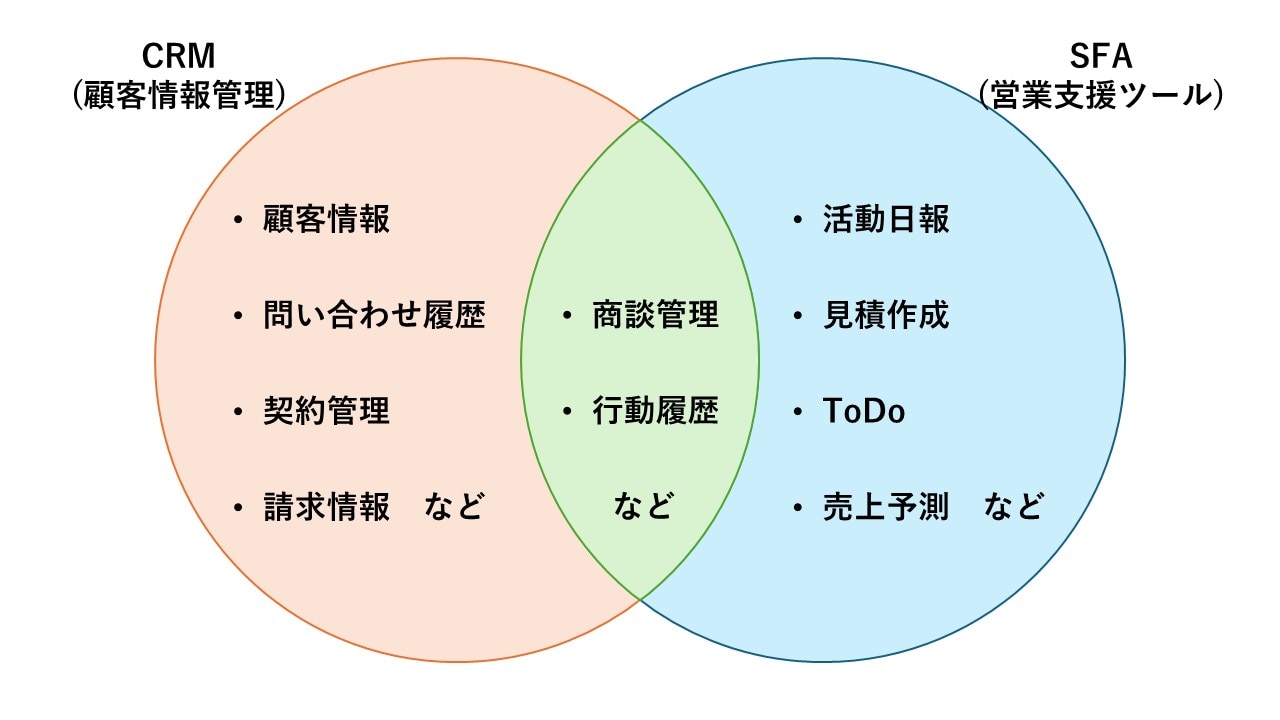

CRMは顧客に紐づく情報全般を管理しますが、SFAは営業に特化した情報を扱うことが特徴で、下図のようにCRMがSFAを内包している部分があると考えるとわかりやすいです。またCRMとSFAはそれぞれのシステムを連携して運用するのが一般的です。

CRMとSFAの違い

CRMは顧客に紐づく情報全般、SFAは営業に特化した情報を扱う

CRMは顧客に紐づく情報全般、SFAは営業に特化した情報を扱う

kintoneは顧客管理に最適

kintoneは製造業や商社など様々な業種で利用されている、サイボウズ(Cybozu)社が提供するサービスの一つで事例集や活用イメージ集も多く公開されています。ドラッグ&ドロップだけで、単なるデータベースではなく、CRMとSFAを一体的に運用できるシステムを簡単に自作できます。そのため複数のサービスを利用して業務を行う場合と比べてコストを抑えたり、複数サービスをまたいだ業務の手間を減らすことができます。

さらに、顧客に紐づく情報は全て機密情報なので、情報漏洩を防ぐための仕組みも必須です。kintoneでは特定のIPアドレスや端末のみアクセスできる機能や、アクセス権限を管理する機能が搭載されています。kintoneは、セキュリティ基準の厳しい自治体での申請管理システムとしての活用事例や、金融機関ではマネーロンダリングを防ぐために顧客の身元や経歴を確認(KYC)する金融顧客管理システムとしての導入事例もあり、安心して導入できます。

kintoneのセキュリティについてはこちらの記事もご覧ください

kintoneで顧客管理を行うメリット

ここからは「なぜ実際の顧客管理業務において、kintoneが強みを発揮するのか」をさらに掘り下げ、導入後に得られる具体的なメリットを整理していきます。

顧客情報の一元管理で属人化を防止

顧客情報がExcelやメモ帳などに個別に保管されると、担当者の変更時に重要なやり取りが引き継げず、対応漏れやミスが起こりがちです。kintoneでは、すべての顧客データやコミュニケーション履歴を一つのプラットフォーム上に集約でき、誰でも必要なときにアクセスできます。

またkintoneのコメント機能などを利用すると、顧客管理画面を参照した社内コミュニケーションが容易になり、業務や部門をまたいだ情報共有がスムーズになります。これにより属人化が防げるだけでなく、チームや会社全体の効率が大きく向上します。

リアルタイム共有で常に最新情報を把握

kintoneでは、入力した内容が即時に他のユーザーにも反映されるため、最新情報を共有しながら業務を進められます。商談や問い合わせ状況が刻一刻と変化する中で、常に正確な顧客情報を把握できるのは大きな強みです。

情報のタイムラグがなくなることで、顧客対応のスピードと質を同時に高められ、顧客とのコミュニケーションのミスを防ぐことも可能です。

モバイル活用:外出先からの効率的な営業活動

外回りや出張の多い営業担当にとって、モバイル端末からのアクセスは非常に重要です。kintoneのモバイル対応アプリを利用すれば、出先でも顧客情報や商談進捗を更新し、即座にチームと共有したり、スケジュール一覧機能でいつアクションを行ったか確認して、しばらくアクションのない顧客に連絡をとることで、商機を逃さずに成果へつなげやすくなります。

モバイル端末からもアクセスすることを想定して顧客情報画面のレイアウトや導線を意識すると、より営業活動の効率を上げることができます。

kintoneを活用するポイントはこちら

運用コストを下げるプラグイン・連携サービス

kintoneは便利なプラグイン(拡張機能)やjavascriptでのカスタマイズも可能で、運用効率やコスト面をさらに向上させることができます。業務にあったプラグインやサービスを選択することで、運用コストを削減しつつ、現場の効率化を実現します。

メール連携で顧客とのやり取りを効率化

顧客とのメールの送受信履歴をkintone上で一元管理することで、担当者同士がメール内容を確認しやすくなります。対応中の顧客ごとにやり取りを振り返りやすいため二重対応や対応ミスを防ぐことが可能です。

メールテンプレートを作成しておけば、kintoneの顧客情報を自動でメール本文に挿入して送信することもできます。さらに、メールの内容をもとにしたステータスの変更やタスク作成もスムーズに行え、業務効率を高めることができます。

プラグインやサービスでは、サイボウズ社の「メールワイズ連携」や、トヨクモ社の「kMailer」などが提供されています。

様々な業務の効率化を実現する連携サービス活用

kintoneの請求書管理や経費管理のデータを、会計ソフトや請求書発行サービスに自動連携することで転記(コピー)作業の削減ができ、総務部や経理部など様々な部門の業務改善につながります。

これまで会計freeeやマネーフォワードクラウドなどを利用して手動で行っていた請求書作成や経費精算も、kintoneで自動化してしまえば人的ミスを大幅に減らすことが可能です。また、kintone上で顧客与信管理をできる連携サービスもあります。kintoneのプロセス管理機能を利用し、承認機能を補うことも可能です。

kinconeという勤怠管理サービスを導入すれば、労務の業務効率化も実現できます。

導入時に陥りがちな失敗事例と対策

システムそのものの使いやすさが魅力のkintoneですが、導入目的や体制づくりをおろそかにすると定着できずに終わる場合があります。以下に挙げる事例は、よくある失敗パターンなので、早めに対策を検討しましょう。

1. 目的やメリットが不明瞭で現場に定着しないケース

導入前に「どのような成果を目指すのか」「導入することで何が改善するのか」が曖昧だと、現場社員はシステムを使う意義を感じられません。結果として、データ入力やメンテナンスが億劫になり、形だけの導入になってしまう恐れがあります。

システムを利用するユーザーに、「自分にとってどんなメリットがあるのか」を示しておくと、積極的にシステムを利用してフィードバックをもらえるようになります。

最初に目的意識の共有を確実に行い、システムを使う社員へ明確なメリットを伝えることが定着への鍵です。

2. 初期設計が不十分で二度手間が起きるケース

アプリ構成やフィールド設計を適当に決めてしまうと、運用が始まってからデータ構造の変更や追加のカスタマイズが必要になります。

こうした手戻りは時間もコストもかかるため、業務フローをしっかり洗い出し、必要な要件を整理してアプリを設計することが大切です。導入後の拡張に柔軟に対応しつつも、ベースの設計を固める作業に手間を惜しまないようにしましょう。

顧客管理の事前準備:必要な要件とデータ項目の整理

顧客管理システムは、ただ項目を並べれば機能するものではありません。

どこまでのデータを誰が管理するのか、どの業務を紐づけるのかといった設計の質が、その後の成果を大きく左右します。実際の構築に入る前に、自社に最適なルールや業務の整理を行うことが重要です。

担当者や進捗ステータスをどこまで管理するか

どの担当者がどこまで責任を持つのか、進捗やステータスの粒度をどの程度にするかは、顧客管理の運用効率に大きく影響します。

進捗ステータスを大まかに設定しすぎると、現場が具体的に何をすべきかが不明瞭になり、管理やフォローが曖昧になります。逆に細かく設定しすぎると、入力や更新作業が煩雑になり、運用の負担が増える恐れがあります。こうした両極端を避け、現場の業務フローに合わせて最適な粒度で設定することが、顧客とのコミュニケーションをより効果的にする鍵です。

顧客管理に紐づく業務の洗い出し

顧客からの問い合わせ対応、製品やサービスの導入サポート、請求や支払いなど、顧客と接点のある業務は多岐にわたります。これらを一つ一つリストアップし、それぞれの詳細を把握しておくことで、kintoneのアプリ設計時に必要な項目を漏れなく設定できます。また業務ごとの担当者も把握しておくと、運用開始後の引き継ぎがスムーズになります。

kintoneでどこまで構築するかの切り分け

整理した業務の内容によっては、顧客管理アプリ一つで管理するのではなく、他のアプリやkintone以外のサービスに業務ツールを切り分け、顧客管理アプリと連携することも検討します。

例えば顧客に紐づく業務として請求書の発行がありますが、PDFをメールで送付している場合は、kintoneではなく電子帳簿保存法に対応している請求書発行サービスと連携する方が適していることもあります。実際の業務フローや既に導入しているシステムをそのまま運用し続けるかどうかも含めた検討が必要です。

自社のビジネスに合わせたフィールド(項目)設計

kintoneの顧客管理アプリを作る際には、自社の業務や業界特性に応じたフィールド(項目)を設計することが肝心です。例えば、リード獲得経路や顧客ランク、契約更新日などの指標となる項目を設定することで効果的な管理が可能になります。

また、どういった情報を使って顧客検索を行うかも設計に含めておきましょう。

例えば海外拠点がある企業の場合、管理顧客を英語表記で登録する必要があります。英語表記だけでなく検索用の日本語表記フィールドを用意することで、海外顧客の検索性を向上させることが可能です。

こうしたフィールド設計を丁寧に行うことが、最終的な生産性向上に大きく寄与します。

kintone顧客管理システムの作成ステップ

ここからは、実際にkintone上で顧客管理システムを構築する際の手順と作り方のポイントを紹介します。

ステップ1:既存顧客データの洗い出しと統合

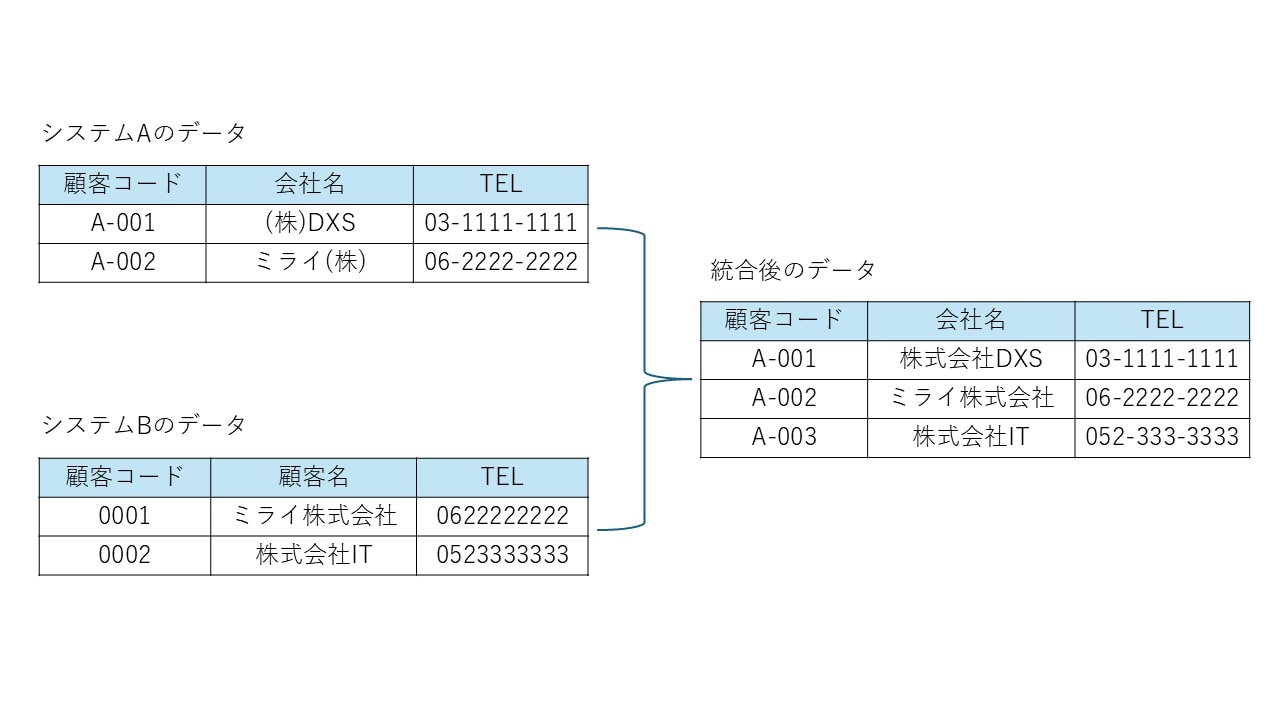

まずは新しい顧客コードの採番ルールを決めておきます。

複数のシステムやExcelなどに散在している顧客データを統合する際、同じ顧客のデータで違うコードが振られている場合や、同じコードで別の顧客のデータを指している、といったことが発生している場合があります。新しい顧客コードを振りなおすことでコードとデータが一意に紐づくことを保証できます。

採番ルールを決めたら、Excelや他のシステムに散在している顧客情報をすべてリストアップし、フォーマットを揃える作業を行います。適切な統合を行うことで、導入後の検索や連携機能をスムーズに活用する準備が整います。

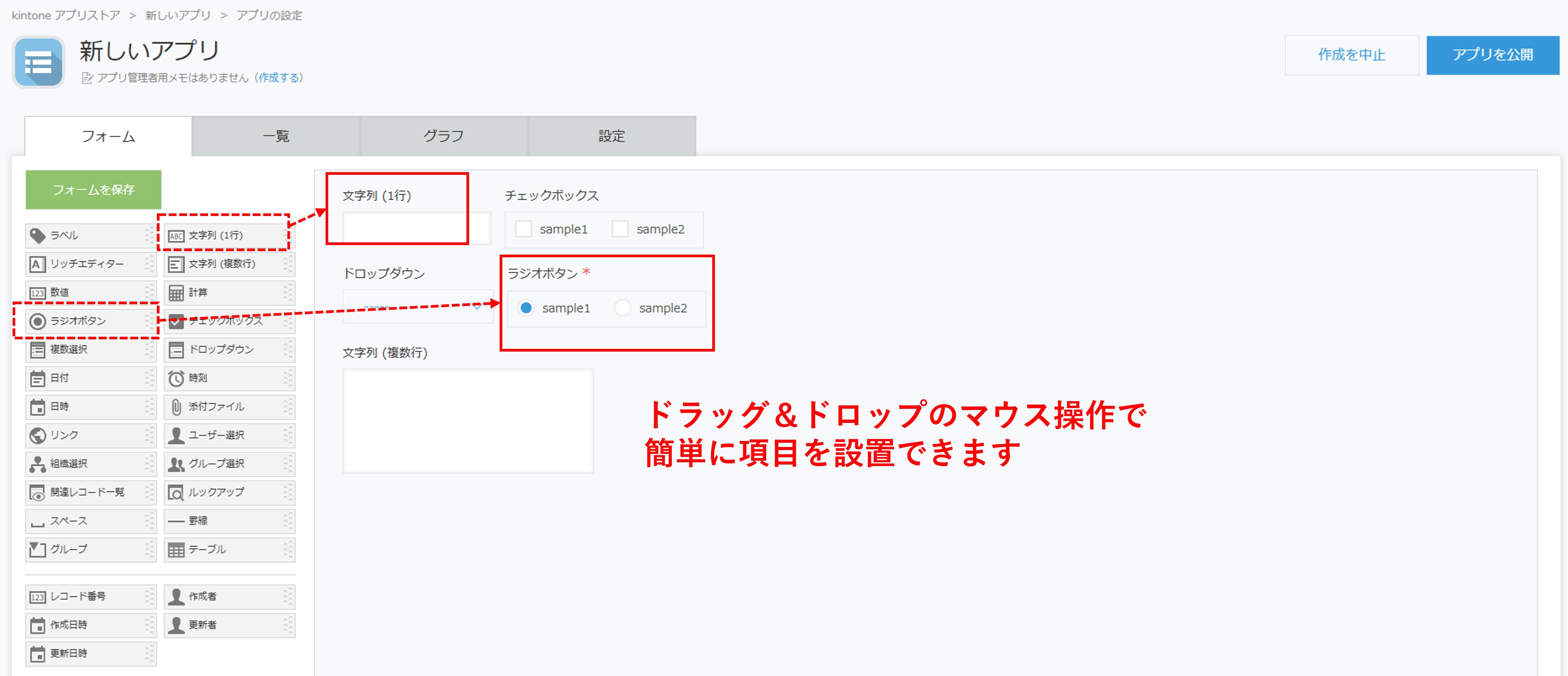

ステップ2:kintoneアプリ作成

データの統合ができたら、いよいよアプリ作成を行います。kintoneは200種以上のアプリテンプレートが提供されています。顧客管理アプリを含む営業支援パックなどの無料サンプルアプリをクリック一つで導入できるため、それを自社の業務に合わせた形に改修して顧客管理マスタ作成を行うのも有用です。

詳細画面の情報レイアウトは現場で使う頻度に応じて調整し、情報が多い場合はタブ表示などのカスタマイズをすることをおすすめします。

アプリ名は自由に設定可能なので、「顧客マスタ」や「顧客カルテ」、「顧客台帳」など、自社で慣れ親しんだ名称を使うと、導入がスムーズになります。

ステップ3:ルックアップと関連レコード一覧の活用

kintoneでは、顧客管理アプリやプロジェクト管理アプリ、問い合わせ管理アプリなど複数のアプリ間でデータを自動参照したり、関連づけを設定したりすることが簡単にできます。

ステップ2で設定した顧客コードを利用して、案件管理アプリなどの顧客情報を利用する別アプリと連動させると、顧客に紐づくデータが一覧表示されるため、全体像の把握にも役立ちます。

ルックアップと関連レコード一覧を活用して、活動履歴や案件情報などの顧客ごとの状況がすぐにわかるようにしておくことで、担当者変更時の引き継ぎもスムーズになります。

ステップ4:顧客コードの設定

ステップ1で決めた顧客コードの採番ルールをプラグインで設定しておくことで、手動でコードを採番する際の採番ミスをなくすことができます。

kintoneには、アプリに登録されたレコードに「レコード番号」という連番が自動で振られる機能が標準搭載されていますが、kintoneに移行する前からある既存データとのコードの整合性を保てなくなる危険性があります。ステップ1で決めた採番ルールが連番のみだった場合でも、別途顧客コード用のフィールドを置くようにしましょう。

自動採番プラグインは、アディエム社の「自動採番プラグイン」やrex0220の「算式自動採番プラグイン」などがあります。

ステップ5:重複防止機能の設定

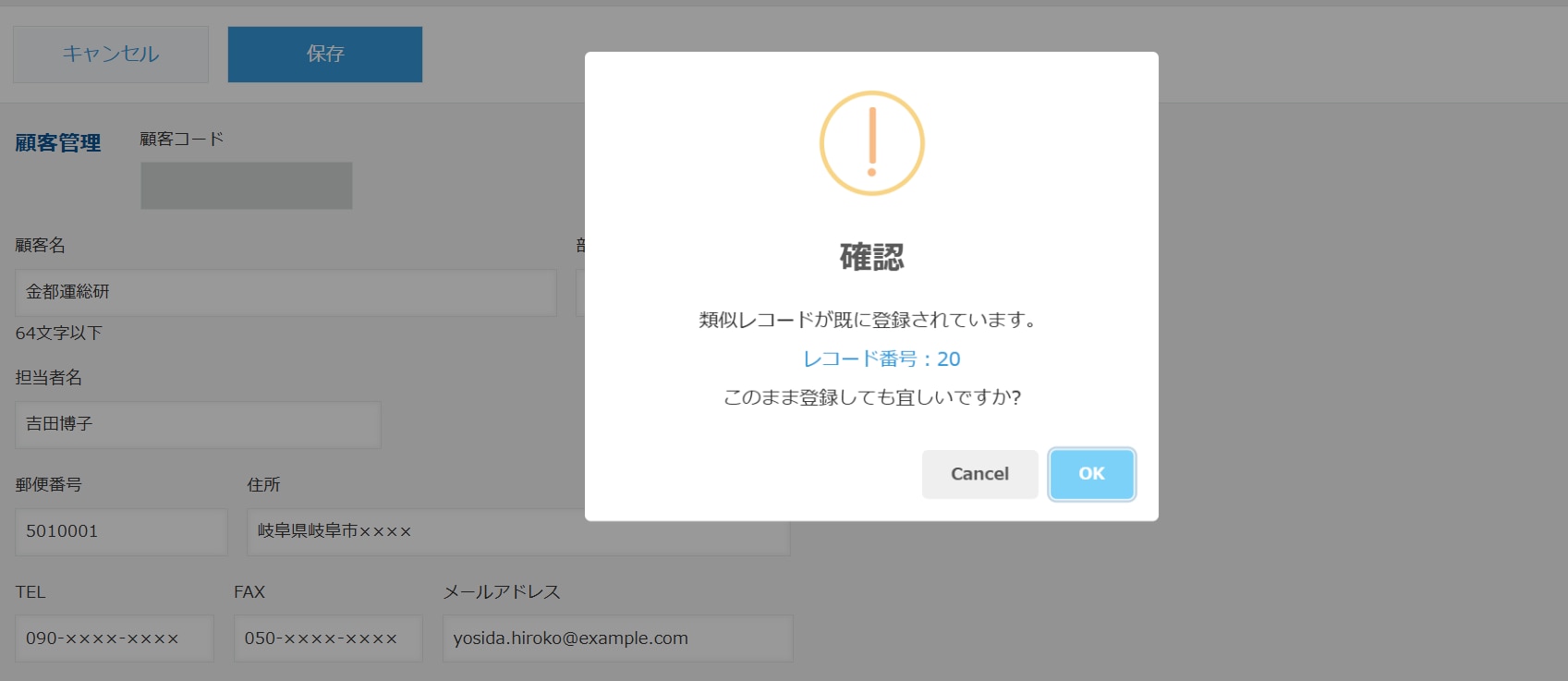

アプリ作成における重要なポイントとして、重複登録の防止があります。

仮に同じ顧客が重複して登録されると、どちらが最新の情報なのか判断が難しくなります。登録しようとしているレコードの顧客名(会社名)と電話番号が一致するレコードがあれば登録前に注意メッセージを出すなど、重複登録を防止する仕組みの検討が必要です。

この機能を実装できるプラグインとしては、TISの「レコード重複チェックプラグイン」があります。

重複登録をしようとした際にメッセージが出るか、リリース前にテストレコードを作成して確かめましょう。

ステップ6:一覧・グラフ・レイアウトの最適化

顧客情報を可視化するために、一覧画面やグラフ表示を最適化しておくと、意思決定のスピードが飛躍的に上がります。kintoneでは標準機能でグラフ作成が可能なため、売上推移や案件数の増減を瞬時に把握できます。さらに、レイアウトを調整して操作性を向上させることで、日々の利用効率が飛躍的に高まり、現場への定着を促します。

業務で利用する情報に素早くアクセスできるよう、必要に応じてマスタアプリと業務アプリを別のスペースに分けたり、部署やチームごとのマイページを作ることも検討します。

kintoneは30日間の無料トライアルが可能です。ぜひここまでご紹介したポイントを押さえ、顧客管理システムの作成にトライしてみてください。

運用を成功させるための改善サイクル

導入時に最適な設計を行ったとしても、ビジネス環境は常に変化します。システム導入後も継続的に改善し、現場に最適化していくことで、kintone活用の効果が最大化されます。

テスト運用とフィードバックの活かし方

kintoneの導入後、いきなり全体展開せずにテスト運用期間を設けてレビューすると、さまざまな改善点が見えてきます。使い勝手やデータ入力方法など、現場からの声を拾い上げ、アプリ設計や運用ルールに素早く反映させることで、定着率が高まります。

ただし、現場からのフィードバックをそのまま反映することが必ずしも最適とは限りません。利用者同士で相反する要望が出たときや、フィードバックをそのまま反映することで、システムの導線やデータの整合性に支障が出る場合などは、よりよい改修方法を慎重に検討してから反映することが最も重要です。

改善とルール周知で継続的な運用を実現

改善後のルールは、全員にわかりやすく共有・浸透させることが重要です。使い方マニュアルやガイドラインを作成し、定期的に勉強会や説明会を開催すれば、新任スタッフや別部署からの利用もスムーズになります。継続的に運用される仕組みこそが、kintoneの潜在能力を最大限に引き出す要となります。

kintone顧客管理システムならABKSSにご相談ください

ABKSSでは、自社業務に最適な形での顧客管理システム構築を、要件定義や設計の段階から丁寧にサポートいたします。業種・業態に合わせたアプリ開発を中心に支援し、導入後も運用改善や追加カスタマイズに柔軟に対応可能です。

さらに、システム構築にとどまらず、将来的な業務改善につながるコンサルティングも行い、現場の負担軽減や業務効率向上を目指す伴走型の支援体制を提供しています。

弊社のシステム構築や業務改善のナレッジを詰め込んだ顧客管理ソリューションもご提供しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

おわりに

kintoneによる顧客管理は、現場のニーズに合わせた柔軟なシステム構築を可能にし、継続的な改善でより高い成果を得られます。ぜひ本記事を参考に検討を進めてみてください。

顧客管理のシステム化は、一度導入すればゴールというわけではなく、常に変化へ適応する継続的な取り組みが欠かせません。まずは小さく導入して改善サイクルを回しながら、自社に最適な顧客管理体制を築いていきましょう。

こちらの記事もおすすめです