IT-BCPとは?企業が直面するリスクとクラウド活用で実現する効果的な事業継続対策

ITシステムの停止やデータ消失など、予測不可能なリスクに備えるためのIT-BCPは、今や企業にとって必須の対策と言えます。

現代のビジネス環境において、ITシステムは企業の運営に欠かせない要素となっており、自然災害やサイバー攻撃などのリスクに対する備えが求められています。

地震や台風、集中豪雨等の自然災害が数多く発生していますが、事前の備えは十分でしょうか。

本記事では、IT-BCPの基本概念から具体的なリスク対策、さらに策定時のポイントまでを詳しく解説します。

このような方におすすめの記事です

- BCP対策について知りたい

- BCP対策を何から始めれば良いか分からない

- 災害に備えたデータ運用を行いたい

- クラウドサーバーの導入を検討している

▶ IT BCPチェックリストはこちらからダウンロードできます → 資料ダウンロード

目次[非表示]

そもそもBCPとは

BCP(Business Continuity Plan)は、企業が自然災害やサイバー攻撃などの不測の事態に備えて、事業の中断を防ぎ、迅速に再開するための計画です。

具体的には、地震などの災害時に対応する手順や体制、リソースの確保を定め、被害を最小限に抑えることを目指します。

BCPを整備することで、企業は経済的損失や顧客への影響を軽減し、信頼性を高めることができます。

IT-BCPとは

IT-BCP(Information Technology - Business Continuity Plan)は、デジタルインフラの障害時に業務を継続するための計画です。

ITインフラの停止は企業活動に大きな影響を与えるため、サーバーダウンやデータ消失といったリスクに迅速に対応することが求められます。

IT-BCPを策定することで、業務の中断を最小限に抑え、企業の運営を維持します。現代では、ITへの依存が高まっており、そのリスクへの備えがますます重要になっています。

▶ IT BCPチェックリストはこちらからダウンロードできます → 資料ダウンロード

IT-BCPを策定するメリット・重要性

IT-BCPの導入は、単なるリスク回避だけでなく、企業全体の信頼性や競争力の向上にもつながります。予期せぬトラブルが発生しても、あらかじめ定めた計画に沿って迅速に対応することで、被害の最小化と早期復旧が可能となります。

業務停止リスクの軽減

地震や台風、火災、サイバー攻撃などのリスクに対し、復旧手順やバックアップ体制を明確にすることで、業務の中断を最小限に抑えることができます。

IT-BCPにより、混乱時でも必要な業務が継続できる環境が整います。

顧客・取引先の信頼維持

トラブル発生後も迅速な対応が可能となれば、外部への影響を軽減でき、企業としての信頼を損なうリスクも低減します。

特に取引先にとっては、安定した業務運営が約束されることは大きな安心材料となります。

従業員の安全確保と混乱防止

緊急時の行動ルールや連絡網が明確であれば、従業員が迷うことなく行動でき、社内の混乱を防ぐことができます。

これは、従業員の安全と安心を守るだけでなく、企業としての対応力向上にもつながります。

経営リスクの回避と安定化

ITインフラや情報資産の保全は、企業活動の根幹を支える要素です。

IT-BCPを通じて、リスクを最小限に抑えながら事業を継続できれば、経営の安定化や企業価値の向上にも寄与します。

法令・ガイドラインへの対応

金融業界や公共分野を中心に、BCPの策定が法的・業界的に求められる場面が増えています。

IT-BCPを整備することで、対外的に信頼性の高い企業であることを示すことが可能になります。

IT-BCP対策が注目されている背景

IT-BCPは事業の継続性を確保し、リスクに対する迅速な対応を可能にするための重要な施策ですが、注目されるのにはどのような背景があるのでしょうか。

こちらでは、IT-BCP対策が注目される背景について解説します。

ITシステム活用の広まり

現代の企業はITシステムに依存して業務効率化やデータ管理を行っており、システム停止時には業務に深刻な影響を受けます。

ERPがダウンすると、在庫管理や出荷遅延、顧客満足度の低下、データ損失リスクを引き起こします。これを防ぐため、IT-BCP(事業継続計画)の策定と訓練が重要です。

IT-BCPはデータバックアップや冗長化に加え、具体的な緊急時の対応策を含むべきです。

サイバー攻撃の増加

つぎにサイバー攻撃が増加が挙げられます。現代のビジネスはITシステムに強く依存しており、サイバー攻撃に対するセキュリティ対策が不可欠です。

ランサムウェア攻撃によるデータの暗号化や、フィッシング詐欺による機密情報の漏洩などにより、企業の信用を大きく損なうだけでなく、金銭的な損失も招きます。

災害リスクの高まり

近年では、気候変動による水害の増加や、南海トラフ地震などの災害リスクが高まっており、これらの自然災害がデータセンターやサーバー施設に甚大な被害を及ぼす可能性が指摘されています。

こうした背景から、企業や組織が災害対策を強化し、IT-BCP(事業継続計画)への意識が高まっています。災害時でも事業を継続できるよう、あらかじめ万全の備えをすることが求められています。

企業はIT-BCP(IT事業継続計画)を策定し、データのバックアップやクラウド利用、多地点化、リモートワークの導入などで対策の強化が必要です。

IT-BCP対策で必要なこと

こちらでは、IT-BCP対策を進めていく中で考慮すべきポイントを解説します。

①データ保管・バックアップを行う

企業にとって、データの破損や損失は業務の停滞や信用の低下など、大きなリスクにつながります。そのため、定期的なバックアップの実施は欠かせません。

近年では、DropboxやGoogle Driveなどのクラウドストレージを活用することで、データを自動的かつ安全に保管する仕組みが整っています。これにより、地震や火災などの災害発生時にも迅速な復旧が可能になります。

特に、クラウドや遠隔地のデータセンターにバックアップを保存することで、地域的な被害に左右されにくくなります。こうしたリスクを最小限に抑えるには、自動で定期バックアップが行える仕組みを導入するのがおすすめです。

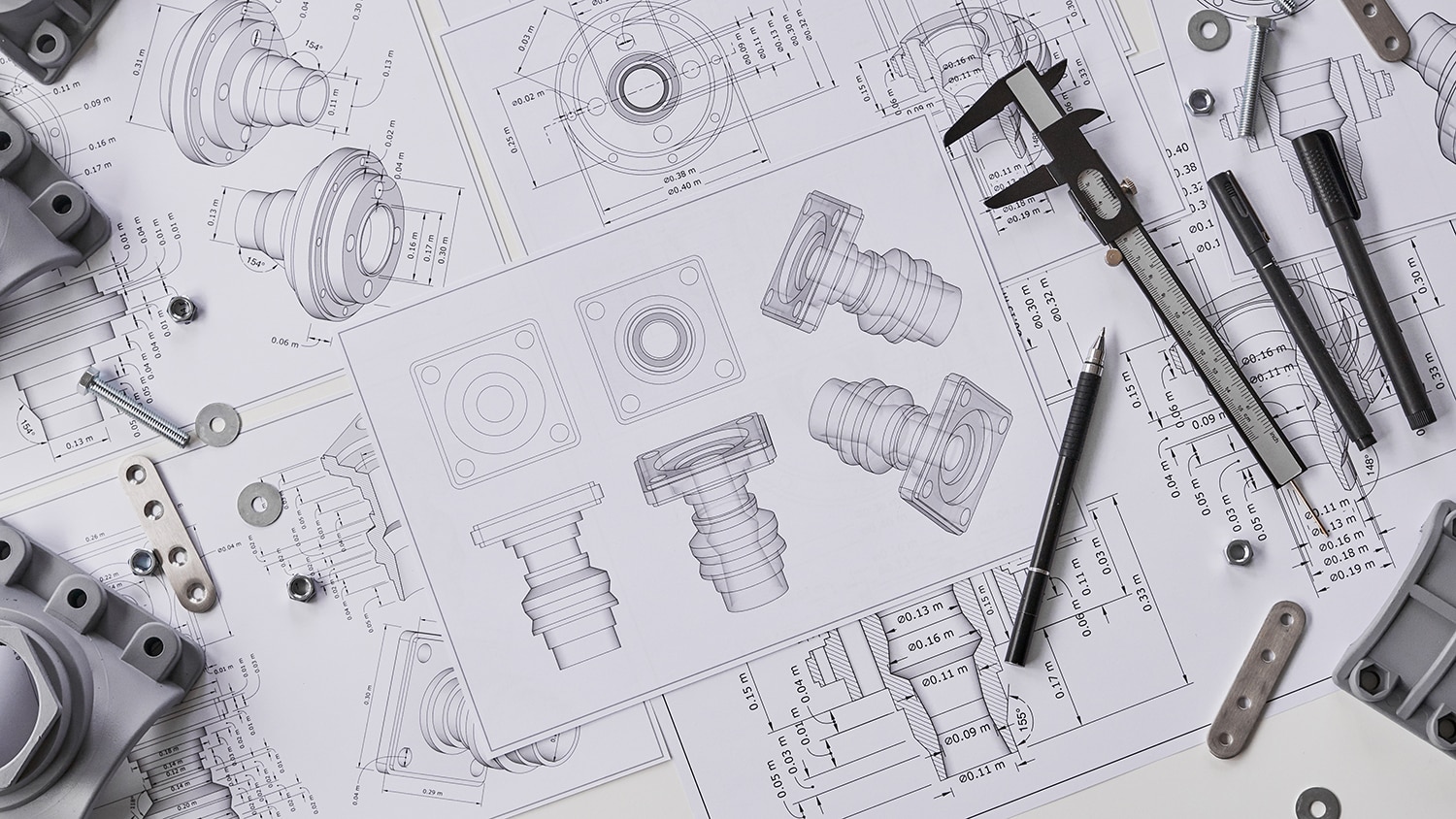

特に製造業においては、資産でもある CAD図面の保護が極めて重要です。

CAD図面は製品の設計や製造プロセスにおいて中心的な役割を果たすため、データが失われると、製造プロセスが停止し、大きな経済的損失につながる可能性があります。

そのため、定期的なバックアップ、安全なデータ保管場所の確保、災害発生時に迅速にデータを復旧できる体制の構築が不可欠です。

▶製造業の図面保護なら「CADDi DRAWER」がおすすめ → 資料ダウンロード

②システムの冗長化と代替機の準備

システムの冗長化とは、主要なITシステムに予備のシステムを用意し、万が一の障害時にも業務を継続できるようにする対策です。

例えば、主要なサーバーと同じ構成の予備サーバーを別の場所に設置し、定期的にデータ同期を行うことで、障害発生時に迅速な切り替えが可能となります。

③リモートワークや代替機を取り入れる

災害時や緊急時に備えて、リモートワーク環境を整備することも重要です。

これにより、オフィスが使用不能になった場合でも、従業員は自宅などから業務を継続できます。

代替機では、普段使用しているシステムと同じリソースを使うと、同時使用ができなくなったり、サイバー攻撃で同様の被害を受けるリスクがあるため、別のOSやサーバーを用意するとよいでしょう。VPNの導入やクラウドベースのコラボレーションツールの活用が効果的です。

④連絡体制を整備する

緊急時に備え、社内の連絡体制を整備しておくことも重要です。

指揮系統や連絡手段(電話・メールなど)を事前に決め、連絡ルールを明確にしておきましょう。

安否確認システムや一斉連絡メールの導入も有効です。電話やメールが使えない状況も想定し、複数の連絡手段を確保しておくと安心です。

なお、連絡先の情報は個人情報のため、管理には十分配慮が必要です。迅速かつ確実な情報共有の仕組みが、被害の最小化につながります。

⑤CSIRT(シーサート)を設置する

CSIRTとは、「Computer Security Incident Response Team」の略で、コンピューターセキュリティに関する事故対応組織のことを指します。

情報流出やマルウェア感染、不正侵入などといったインシデントの原因を究明し、事業の復旧・継続をスムーズにしたり、二次被害を防止したりすることを目的として行動します。

設置方法としては、社内で構築するケースと外部に委託するケースがあります。社内にセキュリティ関連の人材が不足している場合には、外部に委託すると良いでしょう。

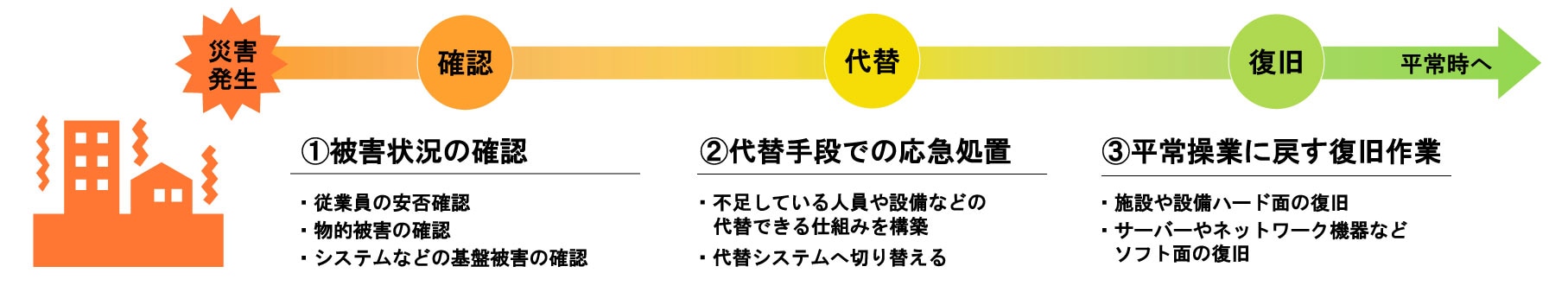

⑥災害発生時の復旧までの流れを意識

災害発生時のBCP実行には、明確な復旧フローが必要です。

まず第1段階として「確認」があります。ここでは現状を把握し、被害の範囲と影響を正確に理解することが重要です。

続いて第2段階の「代替」では、災害により不足しているリソースを代替するための事前計画が求められます。

最後に第3段階の「復旧」で、被害を受けた部分の復旧作業を行い、通常業務への復帰を目指します。

これには施設や設備の物理的な復旧だけでなく、サーバーやネットワークシステムの復旧も含まれます。このように段階的なアプローチを取ることで、効率的な復旧と事業の継続が可能です。

IT-BCPの策定を円滑に進めるためのポイント

IT-BCP(事業継続計画)の円滑な策定は多くの企業にとって重要です。

これにより、緊急時における業務の中断を最小限に抑えることができます。ここでは、IT-BCPを円滑に進めるための主要なポイントについて解説します。

IT-BCPの策定を円滑に進めるためには、以下の主要なポイントを押さえることが重要です。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

政府ガイドラインの参照

IT-BCPを策定する際には、政府が提供するガイドラインを参考にすることが推奨されます。

例えば、経済産業省の『サイバーセキュリティ経営ガイドライン』や内閣府の『事業継続ガイドライン』などが有用です。

これらのガイドラインには、IT-BCP策定の手順やポイントが詳しく解説されています。

予算内での計画を策定する

政府ガイドラインを確認したら、IT-BCP策定において、予算内で計画を立てるところから開始しましょう。

過大な予算を設定せず、現実的な範囲で効果的な対策を講じることで、資金の無駄を防ぎ、持続可能性を確保できます。

予算を超える対策は実施が困難であり、計画全体の信頼性を損なう恐れがあります。

IT-BCPの策定に経営者を参加させる

IT-BCPの策定には経営者の積極的な関与が重要です。

経営者が関与することで全社的な視点でリスクや対策を評価し、適切なリソース配分の円滑化に役立ちます。

経営者の関与がないと、一部の部門が対策を軽視し、実効性のある計画の策定が困難になる可能性があります。

経営者が参加することで、組織全体がBCPの重要性を理解し、緊急時に迅速かつ適切に対応できる体制が整います。

BCP全体との整合性をもたせる

IT-BCPは、企業全体のBCPと整合性を持たせることが重要です。

ITシステムの復旧計画が、他の業務継続計画と連携して設計されていなければ、復旧の優先順位やタイミングがずれてしまい、かえって業務再開に支障をきたす恐れがあります。

そのため、IT-BCPは各部門との連携を取りつつ、全社的なBCPの中に組み込まれる形で構築する必要があります。

従業員への浸透・訓練を実施する

IT-BCPの効果的な運用には、従業員への浸透と定期的な訓練がも不可欠です。

緊急時に適切に対応するための訓練や、インシデント発生時の対応手順を明確にすることで、従業員が自信を持って行動できる環境を整えます。

また、訓練を継続的に行うことで、変化するリスクやテクノロジーに対応し、企業の事業継続力を高めることが求められます。

IT-BCP対策にはDropboxがおすすめ

データ消失リスクの低減、場所に依存しない業務継続、低コスト導入、強固なセキュリティを実現するには「クラウドストレージ」を活用した、データ管理がおすすめです。

中でも「Dropbox」は、その多機能性とシンプルな操作性から、IT-BCP対策の推進において多くのメリットがあります。こちらではIT-BCP対策におすすめの「Dropbox」について解説します。

①手間をかけずデータを守る

Dropbox活用の最大の利点は、その「手軽さ」にあります。

データをアップロードするだけで、安全に保存され、ファイルやドキュメントを自動的に同期できます。

手間を掛けずに インターネット接続を備えたあらゆるデバイスをリカバリサイトに変えることが可能です。専任担当者を確保できない企業やチームでも安心して導入できることでしょう。

②コスト負担が比較的小さい

Dropboxのもう一つの魅力は「コスト効率の良さ」です。高額なサーバー設備や保守費用が不要で、必要に応じたスペース拡張も容易に実現します。

IT-BCP対策においても、低コストで高いデータ保護を実現できることは大きなメリットといえるでしょう。

③強固なセキュリティの下でデータを保管できる

Dropboxは、SSL/TLS暗号化や2段階認証など、「強固なセキュリティ機能」を備えています。

これにより、不正アクセスやデータ漏洩のリスクを大幅に低減でき、IT-BCP対策としての安心感を提供します。

また、世界各地のデータ センターを利用して情報を安全に保管し、お客様のビジネスにオフサイトのデータ バックアップを提供します。

さらに、Dropboxのバージョン履歴機能は、誤って削除したデータや変更した内容を復元する際に非常に便利です。これにより、誤操作によるデータ損失リスクを最小限に抑えられます。

④どこからでもアクセス可能

Dropboxは、インターネット接続があれば「どこからでもアクセスできる」ので、災害時でも業務の継続が可能です。これは、特にリモートワーク(テレワーク)や災害時の業務再開において大きな強みとなります。

オフライン同期機能を設定すれば、Wi-Fi や携帯電話網に接続できない環境でも、Dropbox アカウントのファイルを簡単に利用可能です。

Dropbox は無料でお試しいただけます

導入をご検討中であれば、使用感の確認として無料トライアルを活用してみるのがおすすめです。無料トライアルの申し込みは、こちらから行えます。

おわりに

BCP(事業継続計画)は、災害や緊急事態において企業が直面する挑戦に対応するための重要な戦略です。特に、IT-BCPは、情報技術を利用して事業継続を確保するアプローチとして近年重要視されています。

IT-BCP対策を推進する具体的な方法のひとつとしては「クラウドサービスの活用」がおすすめです。 データの消失リスクの低減や、どこからでも業務を行える利便性の向上などを実現可能で、低コスト導入可能でありながら、得られるメリットが多いのが魅力です。

特に、Dropbox はIT-BCP対策において優れた選択肢です。手間をかけずにデータを保護し、比較的小さなコスト負担で利用できます。無料トライアルを利用し使用感を試せるので、まずは無料版から導入してみるのもおすすめです。

自社に最適なツールを選定するには、専門業者に依頼することが安心であり、時間の節約にもなります。40年以上の実績を誇るエービーケーエスエスにお任せください。

貴社の課題や問題点、業務環境を十分に考慮し、最適なセキュリティソリューションをご提案いたします。信頼と実績に基づいた専門的なアドバイスとサービスをご提供し、貴社の安全なビジネス運営を強力にサポートいたします。

こちらの記事もおすすめです