BIM CIMの違いと導入メリットを徹底比較|活用場面、国土交通省による推進内容

BIMとともに使用されるキーワードでCIM(シム)があります。

どのようなシーンで使われているかご存じでしょうか。本記事では、CIMを理解するために、BIMとの違いやCIM導入メリット、国土交通省による推進概要について解説していきます。

- BIMとCIMの違いを知りたい方

- CIMの導入を検討されている方

- CIMの導入メリットを知りたい方

目次[非表示]

CIM(シム)とは

CIM(Construction Information Modeling/Management)は、建設分野における業務の効率化を目的に、国土交通省が2012年に提唱した取り組みです。

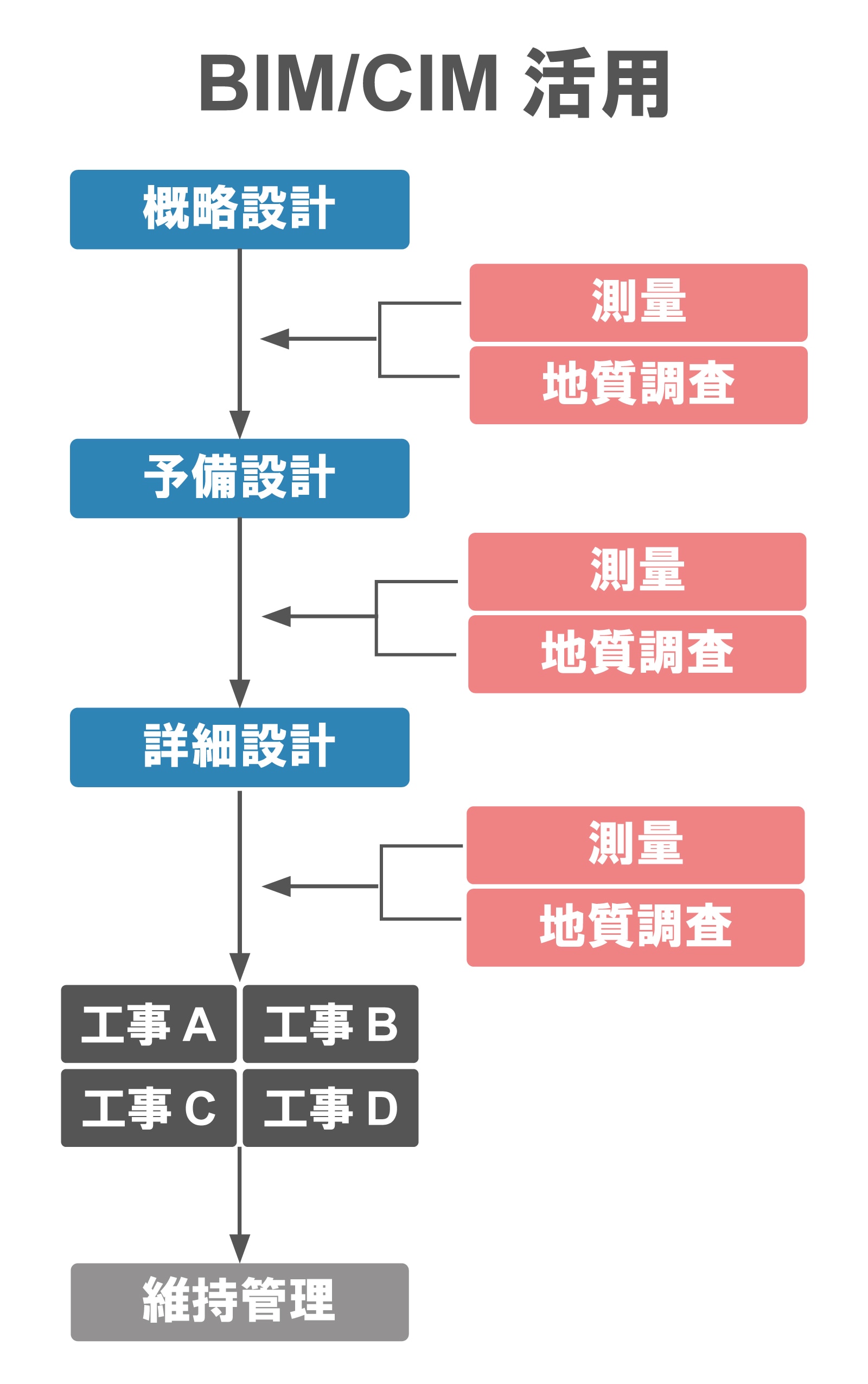

これまでの2次元図面中心の運用から脱却し、計画・調査・設計段階から3次元モデルを活用することで、建設生産システム全体の効率化と高度化を図ります。

その後の施工や維持管理段階でも、3次元モデルを用いて情報を連携させることで、長期的な資産管理にも大きな効果をもたらします。

BIMとCIMの違い

BIMとCIMは、共に3次元モデルを活用した情報管理手法ですが、対象分野と扱う情報に違いがあります。

BIMは主に建築分野で用いられ、建物に関する構造や設備などの属性情報に特化しています。

一方CIMは土木分野に適用され、構造物に加えて地形・地質など自然環境の情報も統合的に扱います。

そのため、CIMはより広範なデータの取り扱いが求められますが、いずれも情報共有を通じて業務の効率化を図る点で共通しています。

分野の違い

BIMとCIMの利用分野について大きく分類すると「建設・建築領域」「土木領域」に分けられます。

- BIM:ビルなどの「建設・建築領域」で活用される

- CIM:道路や水道、電力といったインフラ整備など「土木領域」で活用される

活用現場

利用イメージをもう少し具体的にしていくと、このような違いがあります。

- BIM:規格が定められている設計で活用される(高層ビルや民間の病院など建設分野)

- CIM:複雑な曲線が多く、不測の事態が起きやすい現場で活用される(インフラ整備や、トンネルや橋梁建設など土木領域)

CIMの活用場面

CIMは、インフラ整備分野でのデジタルモデルの活用を目的とした技術であり、建設プロジェクトのあらゆる段階で活用されています。こちらでは、CIMの主な活用場面について紹介します。

①企画・設計段階

CIMは、道路や橋梁、トンネルなどのインフラプロジェクトにおいて、3Dモデルを用いて設計の可視化を行います。これにより、地形や周辺環境との調和を確認しやすくなり、設計段階での検討を効率的に進めることが可能です。

また、さまざまなシナリオを検討し、最適な設計案を導き出す際に役立ちます。

②施工段階

CIMは施工段階でも重要な役割を果たします。施工計画の精度が向上し、現場での変更や手戻りを減らすことができます。

3Dモデルを用いることで、進捗状況の可視化や施工手順の最適化が図られ、リスク管理や品質管理が強化されます。特に、地形や構造物の複雑な部分を正確に把握することで、施工ミスの防止やコスト削減が実現します。

③維持管理段階

インフラの維持管理においてもCIMは有効です。完成した構造物の3Dモデルには詳細な情報が含まれており、点検や修繕計画を立案する際に活用されます。

施設の状態を正確に把握することで、効率的なメンテナンスが可能になり、将来的な修繕コストの予測や最適化を図ることができます。CIMにより、インフラの長寿命化やコスト削減が期待されます。

BIMとCIMの具体的な活用事例の紹介

BIMおよびCIMは、設計から施工、維持管理までを効率化するための重要なツールです。ここでは、建築および土木の現場での実際の活用事例を紹介し、それぞれの有効性を具体的に解説します。

BIM:高層ビル建設の事例

高層ビルの建設では、BIMによる3Dモデルを活用することで、設計段階でのミスや矛盾を事前に発見できます。

これにより、施工時の手戻り作業を大幅に削減し、スムーズな工事進行が可能となりました。

また、各関係者間での情報共有も円滑に行われ、工程管理の精度が向上しています。

BIM:病院建設プロジェクトの事例

病院建設では、複雑な設備配置が求められるため、BIMを活用して最適なレイアウトを検討しました。その結果、配管や電気設備の干渉を回避しつつ、機能的な空間設計が実現しました。

さらに、コストの可視化によって予算管理も効率的に行われ、無駄のない施工が可能になった好例です。

CIM:橋梁建設の事例

橋梁建設においては、CIMを用いて地形データと連携した3Dモデルを作成した例があります。これにより、施工計画を高精度に立案することができ、現場での作業効率が向上しました。

結果として、工期の短縮と作業中の安全性向上を両立し、プロジェクト全体の生産性が大きく改善されています。

CIM:道路トンネル工事の事例

道路トンネルの施工では、CIMを使って地質情報を統合したモデルを構築しました。これにより、施工リスクを事前に洗い出し、適切な対策を講じることができました。

特に地盤変化への対応が迅速となり、問題発生の未然防止に寄与しています。

結果として、安全性の高い工事を実現しています。

CIMの導入メリット

CIMの導入は、建設プロジェクトの効率化やコスト削減に大きなメリットをもたらします。

こちらでは、CIMを導入することで得られる具体的なメリットと重要な概念である「フロントローディング」「コンカレントエンジニアリング」との関連についても紹介します。

メリット1:設計管理のコスト削減

CIMを導入することで、設計管理のコスト削減が可能です。

従来の設計手法では、設計図の変更や調整に時間がかかり、コストが膨らむことがありましたが、CIMの3Dモデルを活用することで、設計段階での詳細な検討が迅速かつ正確に行えます。

これにより、後の工程での設計変更や修正の頻度が減少し、全体のプロジェクトコストが抑えられます。

メリット2:3次元化による完成形の可視化

CIMでは、建築物やインフラの設計が3次元モデルで表現されるため、完成形を可視化することが可能です。

従来の2D図面では理解しにくかった部分も、立体的な視覚情報により、関係者全員が明確にイメージできるようになります。

これにより、クライアントや施工チームとの認識のズレが減少し、合意形成がスムーズに進むメリットがあります。

メリット3:設計ミスや手戻りの削減

CIMの活用により、設計ミスや手戻りのリスクが大幅に削減されます。

3Dモデルを使用することで、異なる部材や設備の干渉を事前に検出でき、施工前に修正が可能です。

また、モデルが詳細な設計データを提供するため、現場での作業におけるミスも減少し、効率的な施工が実現します。これにより、プロジェクト全体の品質向上とコスト削減が達成されます。

メリット4:スムーズな情報共有が可能になる

CIMでは、すべての関係者が3Dモデルにアクセスできるため、設計・施工・維持管理の各段階でスムーズな情報共有が実現します。

リアルタイムで最新の設計データを確認できるため、各チームが同じ情報をもとに作業を進め、コミュニケーションのロスを減らせます。

結果として、誤解や遅延を最小限に抑え、プロジェクトの円滑な進行に寄与します。

フロントローディングとCIM

「フロントローディング(Front Loading)」とは、プロジェクトの初期段階で意思決定や計画を集中的に行い、後の工程での手戻りやコスト増を防ぐ手法です。

CIMを活用することで、企画や設計段階で3Dモデルを用いた詳細な検討が可能となり、早期に設計上の問題や課題を可視化できます。

これにより、フロントローディングの考え方に基づき、早期に正確な設計を確定させ、後工程での変更や調整を最小限に抑えられます。

コンカレントエンジニアリングとCIM

「コンカレントエンジニアリング(Concurrent Engineering)」は、異なる部門やプロセスが同時並行で作業を進める手法で、全体の開発期間を短縮することが目的です。

CIMは、設計、施工、維持管理といった各段階でリアルタイムの情報共有を促進し、異なる部門が同時に進行しているプロジェクトにおいて協力を円滑に行うための重要なツールです。

CIMモデルを通じて関係者が同時にアクセスし、情報を共有することで、設計変更や施工上の調整が迅速に行えるため、コンカレントエンジニアリングの実現に大きく貢献します。

CIM導入のデメリット

建設業界のリスク軽減や競争力強化が期待されるCIMですが、中堅・中小の建設業者にとっては、導入時の障壁が多くあるといわれます。ここでは、その主要な障壁およびデメリットについて紹介します。

デメリット1:地理的条件の影響

CIM導入のデメリットの一つは、地理的条件の影響です。

CIMは3次元モデルを活用するため、精密な地形データや測量が不可欠ですが、地理的に複雑な場所や広範囲にわたるプロジェクトでは、データ収集が難しくなることがあります。

特に、山岳地帯や都市部などでは、正確な地理情報の取得に時間とコストがかかり、プロジェクト全体の進行に影響を及ぼす可能性があります。

デメリット2:CIM技術者の不足

CIMを効果的に運用するには、専門的な技術者が必要です。

しかし、CIMに精通した技術者は現在不足しており、人材の確保が課題となっています。この不足により、企業がCIMを導入したとしても、適切に運用できないリスクがあります。

また、既存の従業員を教育・研修する必要が生じ、そのための時間とコストがかかることもデメリットと言えます。

デメリット3:移行期間中の2Dと3Dの併用による管理負担

CIMの導入初期には、従来の2D図面とCIMモデルの併用が必要になることが多く、2重管理が発生することがあります。

特に、既存のプロジェクトやシステムが2D図面ベースで進行している場合、新しいCIMシステムに完全移行するまでの間、旧来の手法との併用が煩雑になり、管理コストが増加する可能性があります。

この過渡的な状況は、効率の低下を引き起こす要因の一つです。

デメリット4:導入・運用費用が掛かる

CIMの導入には、初期費用や運用費用がかかる点もデメリットといえるでしょう。

CIMソフトウェアのライセンスやハードウェアの導入に加え、技術者の教育・研修費用、さらにシステムの運用維持にもコストが発生します。

特に中小企業にとっては、これらの費用が大きな負担となり、導入をためらう要因となる場合があります。

BIMとCIMの導入における課題と対策

BIMやCIMの導入は多くのメリットをもたらす一方で、現場ではいくつかの課題も浮き彫りになっています。ここでは主な課題と、それに対する具体的な対策について解説します。

初期投資の負担

BIM/CIMの導入には、高性能なソフトウェアやハードウェアが必要となるため、初期費用が大きな負担となります。

これに対しては、国や自治体が提供する補助金制度の活用が有効です。

また、一度に全社的な導入を行うのではなく、パイロットプロジェクトを通じて段階的に進めることで、コストとリスクを抑えることが可能です。

人材育成の必要性

BIMやCIMを効果的に活用するには、専門的な知識とスキルを持つ技術者が不可欠ですが、現在はその人材が不足しているのが現状です。

対策としては、社内での定期的な研修の実施に加え、専門教育機関と連携した育成プログラムの導入が推奨されます。

これにより、実践的なスキルを持つ人材の確保と定着が期待できるでしょう。

国土交通省による推進内容

国土交通省は、BIM/CIMの普及と定着を目的に、業界全体でのルール作りや効果の把握に取り組んでいます。

従来は2025年度を目標に掲げていた「BIM/CIM原則適用」を、2年前倒しで2023年度から実施開始しました。

具体的には、発注者が業務や工事の特性に応じて3次元モデルに必要な項目を指定し、受注者がそのモデルを作成・活用する仕組みです。

推進の社会的背景

BIM/CIM推進の背景には、建設業界を取り巻く深刻な課題があります。

例えば、長年にわたる労働生産性の停滞や、建設労働者の高齢化が挙げられます。また、海外企業との競争激化を受け、国際競争力の強化も急務です。

さらに、インフラの維持管理が重視される時代に突入しており、建設業のあり方自体が大きく問われています。

推進の目的

BIM/CIM導入の目的は、測量から設計、施工、維持管理・更新に至るまで、建設プロジェクト全体の効率化と高度化を図ることにあります。

各段階で得られる情報をBIM/CIMモデルに統合・連携させることで、関係者間での情報共有が円滑になり、業務の質とスピードが大きく向上します。

これにより、プロジェクト全体の最適化が期待されています。

BIM/CIMを導入しないリスク

BIM/CIMが原則適用となった現在、公共工事に参加するにはその導入が不可欠です。

導入しない企業は入札から除外されるだけでなく、i-Constructionや建設DXへの対応が遅れ、競争力を失うリスクもあります。

さらに、情報共有の遅れによるトラブルや対応の遅延が発生しやすくなるリスクもあるでしょう。

反対に、BIM/CIMによるリモート環境整備は、働き方改革やコスト削減にもつながる重要な施策です。

CIMソフトの購入には補助金が利用できます

新規導入に際しては、人材育成やシステム・ソフトウェアのコスト負担など多くの障壁がありますので、専門家に相談しながら着実に進めることをおすすめします。

また、コストについては補助金を利用することもできますので、併せて検討してみるのもよいでしょう。

おわりに

本記事では、CIMの基礎知識、BIMとの違いやCIM導入メリット、国土交通省による推進概要について解説してきました。

BIM/CIMの導入により、管理システム全体の効率化や高度化など大きなメリットが生み出されることから、 国土交通省でも普及、定着、ルール作りが進められています。

しかし、導入にあたっては人材育成やシステム・ソフトウェアのコスト負担など多くの障壁があるため、専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。

導入に関するお困りごとは、40年以上の実績をもつABKSSにご相談ください。お客様の課題をていねいにヒアリングし、豊富な選択肢の中からベストな解決案をご提案させていただきます。

こちらの記事もおすすめです