2026年春スタート!「BIM図面審査」とは何か?スケジュールやBIMデータ審査との違いを解説

2026年春からスタート予定の「BIM図面審査」は、設計や建築確認のプロセスを大きく変革する取り組みとして注目を集めています。国土交通省が示すガイドラインにより、審査の効率化やミス防止が期待される一方、運用面での課題や対応準備に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、BIM図面審査導入の背景やスケジュール、メリットから懸念点までを分かりやすく解説します。

このような方におすすめです

- BIM導入を検討する建築設計者

- 確認申請や審査に関わる担当者

- 建築業界の制度動向に関心のある方

グラフィソフト社Archicadは、国土交通省が定めるBIM図面審査“入力基準適合申告書”の全要件を満たしており、2027年度の図面申請・審査制度開始、2029年度の全国展開にも対応可能です。

目次[非表示]

「BIM図面審査」とは?

BIM図面審査とは、国土交通省が推進する建築確認申請の新たな審査方式です。2026年春より、建築確認申請の効率化を目的にBIM図面審査がスタートします。

BIMソフトウェアで作成したBIMモデル(IFC)と図面(PDF)を活用し、申請者は設計者チェックリストと併せて提出します。

これにより、建物の形状把握や整合性の高い図書作成が容易となり、確認申請作業が効率化され、申請から承認までの時間短縮やコスト削減が期待されています。

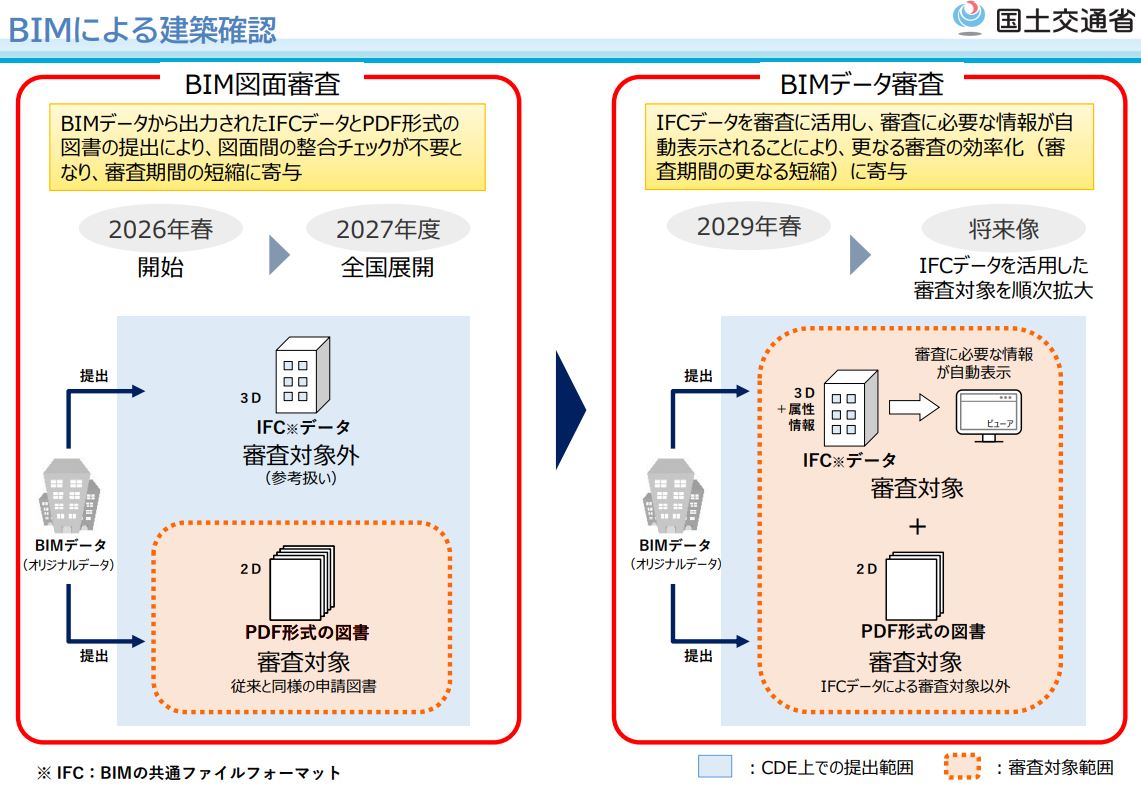

BIM審査の全体スケジュール(2026〜2029年)

出所:国土交通省建築BIMの社会実装に向けた取組について(2024年7月)

出所:国土交通省建築BIMの社会実装に向けた取組について(2024年7月)

BIMによる確認申請は、2026年春の「BIM図面審査」開始から、2029年春の「BIMデータ審査」移行までの2段階で実施されるロードマップが示されています。こちらでは、それぞれのフェーズと準備すべきポイントを段階的に整理してご紹介します。

第1段階:BIM図面審査(2026年〜)

2026年からは、BIMモデルと図面の整合性を前提にした「BIM図面審査」が始まります。PDF・IFC・チェックリストの3点セットを提出することで、従来の確認作業の一部が簡略化され、審査の効率化が期待されています。

この段階で必要な準備:

国交省入出力基準準拠のBIMモデル作成

設計者チェックリストへの記入・提出

第2段階:BIMデータ審査(2029年〜)

2029年以降は、図面ではなくBIMデータそのものを審査対象とする「BIMデータ審査」へ移行します。形状や属性、構造情報などを含んだモデルデータを用いて、より高度で自動化された審査が行われる予定です。

この段階で必要な準備:

属性項目リストや値の標準化(IDM/MVD)

IFC変換ルール整備とシステム対応

自動審査システム対応に向けた内部データ構造の品質向上

BIM対応に不安がある場合は、自社の状況に合った対応策を一緒に考えるABKSSへお気軽にご相談ください。

BIM図面審査で求められる図面要件と審査項目

BIMモデルの整合性・完全性のチェックポイント

BIMモデルの審査では、建築物全体の精度と属性情報の完備が重要視されます。

主要確認項目:

- 建築物全体の寸法・部材配置の誤差

- 構造・設備の属性情報の有無

- ドア・窓の配置場所の明確性

- 配管と梁の干渉確認

近年は各種法規制との連動が進んでおり、必要パラメータが不足すると追加書類提出を求められる可能性があります。そのため、標準テンプレートやチェックリストを活用し、入力ルールを徹底することが重要です。

提出される図面・データの種類

BIMモデルからは意匠図、構造図、設備図などを一元的に出力できますが、審査において注意すべき点があります。

注意事項:

- 審査タイミングごとに要求内容が異なる

- 行政・審査機関ごとに提出フォーマットが違う

- 2D図面(PDF・DWG)と3Dモデルの齟齬確認が必要

モデル更新時の図面再出力が頻繁にあるため、クラウドや共有サーバーで最新バージョンを管理する仕組みを構築することで、効率化とミス防止につながります。

BIM図面審査のメリットと期待効果

1.申請者側が得られるメリット

紙ベースの書類準備や二重入力の手間が減り、BIMモデルからの図面自動生成により人的ミスが大幅削減されます。BIMモデルのビジュアル共有により、審査機関との協議がスムーズになり、全体的な品質向上と設計の自由度向上が期待できます。

2.審査機関・行政側の効率化

BIMモデル参照により直接的な干渉チェックや寸法確認が可能となり、確認ミスや見落としが減少します。将来的には法令遵守の自動判定システムとの連動により、審査時間短縮と業務効率化が実現するでしょう。

BIM図面審査に対応するための準備

1. ソフトウェア導入・データ標準化と教育

BIMソフトウェア選定では、IFCデータの互換性や操作性を考慮し、自社プロセスに適したものを選択しましょう。導入後は段階的研修により習熟度向上が重要です。

標準化されたテンプレートや属性ルールの現場活用プロセス確立がポイントです。定期的な勉強会により、従業員全体のスキル向上とBIM運用の質的底上げを図りましょう。

2. セキュリティ確保とワークフローの見直し

BIM図面審査の進展により、モデルデータのやり取り増加に伴うセキュリティリスクが高まります。外部データ送信時には暗号化やアクセス権限設定が必須です。

BIMモデル作成から書類提出、審査結果フィードバックまでの流れを明確化し、誰が何を担当するかを組織全体で共有しましょう。管理ツールとの連動により効率的な運用が期待できます。

BIM図面審査に向けての懸念事項

1. IFCやBIMソフト間での互換性による情報欠損の懸念

異なるBIMソフト間でのデータやり取り時、特定の属性や材料情報が欠落するケースがあります。これが確認申請時の図面とモデルの整合性を崩し、審査の手戻りにつながる可能性があります。

IFCなどの中立ファイルフォーマットに対応したワークフローの社内標準化と、不具合時の原因究明や再入力をスムーズに行える体制作りが必要です。

2. 属性情報の未入力や命名ルールのばらつきによる確認作業の難化

BIMモデルの高い自由度により、メンバーやプロジェクトで属性入力方法が異なると、後続の審査作業が煩雑になる恐れがあります。特に法的根拠や安全面で重要なパラメータが抜けると、追加補足作業が多発します。

プロジェクト着手時の命名ルールや属性管理方針の全員共有と、ルール違反時の修正フローの事前決定が大切です。

3. 審査機関ごとに異なる図面提出要件への対応負荷

複数の審査機関が独自の提出要件やドキュメント形式を求める可能性があります。

地方自治体や特定認証機関では、必要図面レイアウトやデータ範囲に違いがあるため、プロジェクトごとのカスタマイズ作業が必要になるケースがあります。過去事例調査と、効率的に出力形式を切り替えられるシステム構築が望ましいでしょう。

4. モデルとPDF・DWGなどの図面出力との間の整合性不備

BIMモデルの更新内容が2D出力に正しく反映されないまま進み、最終審査で差分が見つかるケースが想定されます。これにより再提出や検討会やり直しが必要となり、全体スケジュールに影響します。

自動生成される各図面の最新版を常に追跡し、複数担当者が関わっても齟齬なく進められるプロセス整備が重要です。

Archicadなら、"入出力基準適合申告書"に対応

グラフィソフト社Archicadは、国土交通省が定めるBIM図面審査“入力基準適合申告書”の全要件を満たしており、2027年度の図面申請・審査制度開始、2029年度の全国展開にも対応可能です。

グラフィソフト社Archicadは、国土交通省が定めるBIM図面審査“入力基準適合申告書”の全要件を満たしており、2027年度の図面申請・審査制度開始、2029年度の全国展開にも対応可能です。

BIMデータで出力した申請図書をそのまま活用でき、建築確認申請のDXと業務効率化を力強くサポートします。

Archicadとは

Archicad(アーキキャド)は、GRAPHISOFT社によって開発されたBIMソリューションです。1987年の販売開始から、建設業界においてトップクラスの地位を確立し、現在では世界108カ国27言語に対応しています。

建物の企画・設計・施工・維持管理のライフサイクルにおいて、大きな革命をもたらしました。従来主流であった図面(CAD)やパースソフト、表計算ソフトの管理可能な範囲を画期的に拡張し、建物を構成するモデルに情報を付加できるようにしたのです。これが通称「BIM」データです。

Archicadは、30年間蓄積されたノウハウとさまざまな独自のソフトウェア技術により、機能が最適化されています。

グラフィソフトではBIM図面審査のサンプルモデルを公開中

グラフィソフトでは、Archicadを活用したBIM図面審査の導入をスムーズに進めるために、以下のサンプルモデルを提供しています。

- Archicad確認申請サンプルモデル

BIM図面審査とは多少異なりますが、申請図書や設計図を含んでおり、必要なモデルの確認に役立ちます。

BIMのことならABKSSにご相談ください

BIM図面審査の導入により業務効率や設計品質向上が期待できますが、運用面の準備や課題解決が急務となります。

ABKSSでは、BIMソフトウェアの導入支援から運用まで一貫したサポートを提供し、企業のBIM導入状況や人材育成を多方面から支援可能です。

BIM活用が建築確認のスタンダードになる中、競合他社との差別化には早めの取り組みが重要です。国土交通省のガイドラインやBIMライブラリ技術研究組合の資料を活用し、未来を見据えたBIM運用を進めてはいかがでしょうか。

グラフィソフト社Archicadは、国土交通省が定めるBIM図面審査“入力基準適合申告書”の全要件を満たしており、2027年度の図面申請・審査制度開始、2029年度の全国展開にも対応可能です。

こちらの記事もおすすめです